こんにちは、株式会社リヴトラストの中山ティーチャーです。

今回のテーマは「液状化」。

大型地震がいつ発生してもおかしくない昨今、地震や津波が引き起こす二次災害のひとつに液状化(現象)があります。

液状化は、地震で地面が割れて地中の水が地上にあふれる、地面がへこんで家の1階部分がすべて埋まってしまうなど、地震によって地面が通常の形態から崩れてしまうことを指します。

こんにちは、株式会社リヴトラストの中山ティーチャーです。

今回のテーマは「液状化」。

大型地震がいつ発生してもおかしくない昨今、地震や津波が引き起こす二次災害のひとつに液状化(現象)があります。

液状化は、地震で地面が割れて地中の水が地上にあふれる、地面がへこんで家の1階部分がすべて埋まってしまうなど、地震によって地面が通常の形態から崩れてしまうことを指します。

結論から申し上げると、液状化が起こった地面は自費で直すのが基本です。

うねった地面をコンクリートで固めて補強するには、数百万円というお金がかかります。

そのため、費用が負担できない場合は補強を断念しざるを得ない、というケースが過去には多く見受けられたそうです。

そもそも、住宅などの高額商品を買う場合、「重要事項説明書」を用いて『この場所はこういう場所ですよ』ということを説明する義務があります。

ただ、その中には「液状化」の項目の記載はないことが多いので、行政または土地の売り主に自分で問い合わせをする必要があります。

液状化が起こりそうなエリア・地域は、「ハザードマップ」で確認するようにしましょう。

ハザードマップは、地域によって洪水・内水・高潮・火山・土砂災害・津波など複数種類あります。

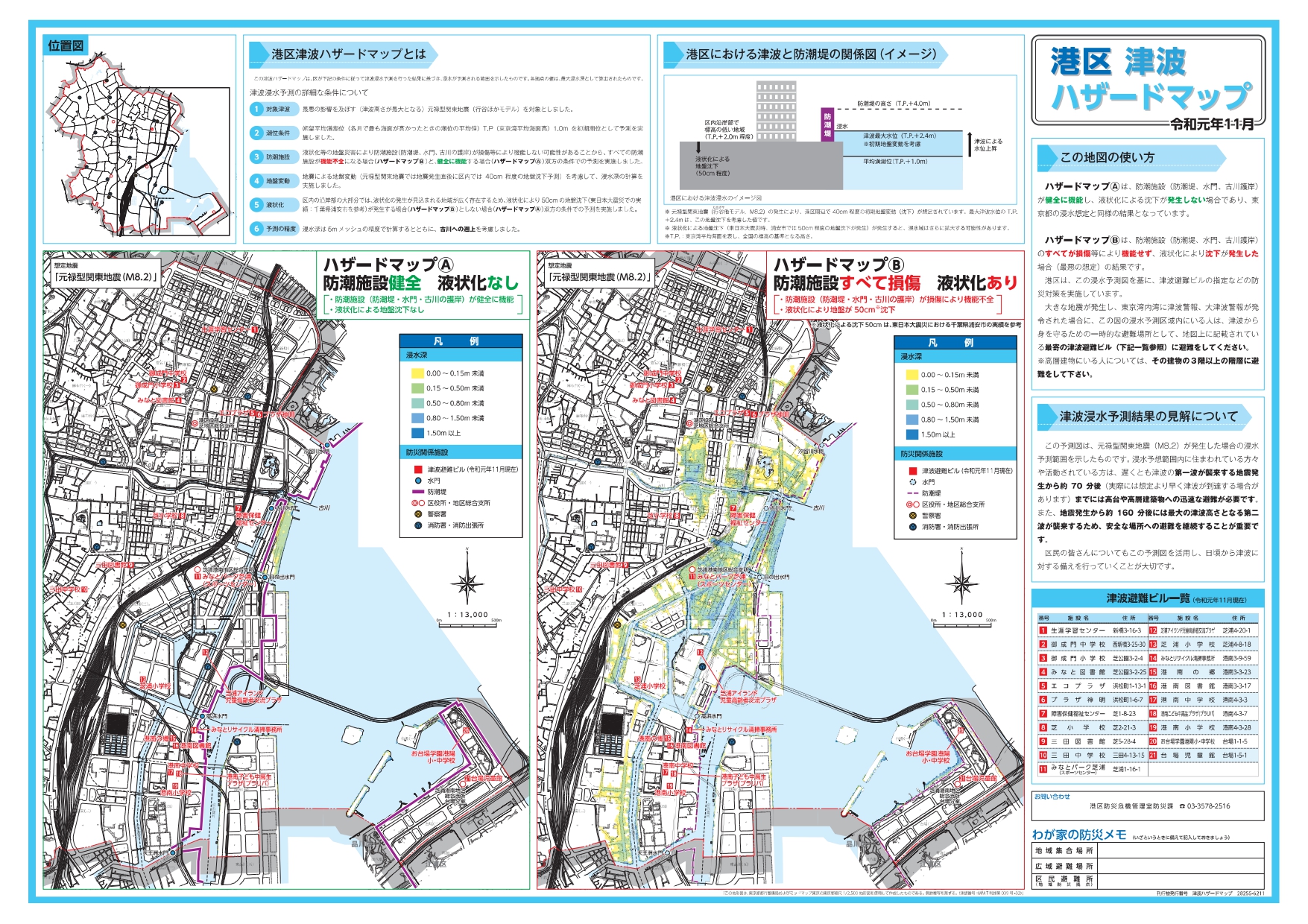

例えば、弊社がある港区のハザードマップがこちらです。

津波と液状化のハザードマップがまとめて掲載されています。

海からの水をブロックする堤防や、逆流を防ぐため海から川にかけて途中途中で水門が設置されています。

これらの防潮堤・水門・古川の護岸などを総称して「防潮施設」と呼んでいます。

「防潮施設がうまく作動した場合、液状化の心配がありません」というのがAのマップです。ただ、それらが損傷することによって液状化してしまう可能性があります。

そして、過去の様々な液状化現象が起こった際のデータがBのハザードマップに記されています。「駅の近くは液状化のリスクが高い」と書かれていますね。

三角州や海辺の埋め立て地など水辺に近い土地は、液状化のリスクは高いですが、100%液状化するというわけではありません。

昨今、豊洲に新しい建物がどんどん建っていますよね。

東京湾の中にあるから液状化しやすいのかと思いがちですが、もちろんしっかりと対策がなされた上で建設されています。

家族や不動産資産やを守るためにも、まずは正しい知識を身につけられるといいですね。

なお、株式会社リヴトラストでは様々な無料セミナーを開催中です。

テーマごとに設けられた複数のセミナーをご用意しておりますので、ご自身に必要なセミナーにご参加ください。

>無料セミナーは随時開催中