子どもの教育費、そして自分たちの老後資金。

将来を考えると、漠然としたお金の不安を抱えている親御さんは少なくありません。

「とにかく節約して、貯金しなきゃ」

その真面目な努力は、もちろん素晴らしいものです。

しかし、「ただ貯めるだけ」では、大切なお金を守りきれない時代が既に来ています。

この記事では、なぜ今、親自身が金融リテラシーを学び直す必要があるのか、そして、それが子どもの将来と家庭の資産をどう守ることにつながるのかを、具体的に解説します。

📖この記事の目次

教育資金・老後資金だけでは守れない時代へ

従来の貯蓄だけの発想が限界を迎えている理由は、私たちの生活を取り巻く環境が大きく変わったからです。

- 物価上昇で教育費は過去最高水準に

ニュースで物価上昇が報じられるたび、将来子どもにかかるお金を心配されている方も多いでしょう。実際、大学の学費をはじめとする教育費は、この30年間で大幅に上昇しています。 - 老後資金も年金依存では不十分

「老後2,000万円問題」が話題になったように、公的年金だけに頼る将来設計は難しくなっています。人生100年時代、自分たちで資産を準備することが必須となりました。 - 将来のお金の不安が親世代で急拡大

ある調査では、子育て世代の約8割が「老後資金に不安を感じている」と回答しています。

この現実が示すのは、もはや貯めるという守りの行動だけでは不十分だということ。

これからの時代は、貯めたお金をインフレから守り、賢く増やし、そしてその知恵を子どもに伝えるという、新しい常識が必要なのです。

金融教育は子どもにお金を渡すことではなく、考え方を残すこと

私たちが子どもに残せる、本当の資産とは何でしょうか。

それは、目先の現金や預金通帳の残高よりも、子ども自身が「お金と賢く付き合っていくための考え方」、すなわち金融リテラシーです。

まずは親が身につけたい3つの金融リテラシー

では、親が学ぶべき金融リテラシーとは何でしょうか。難しい金融工学ではありません。基本となる、以下の3つの考え方です。

親が金融教育を実践するための家庭での会話術

学んだ知識を、家庭でどう伝えていくか。大切なのは教育と構えず、日常の会話に取り入れることです。

- お年玉やお小遣いで選択の優先順位を一緒に考える

今すぐ欲しいものと将来のために貯めておくもの、どちらを優先するか。今本当に必要なものか、浪費になっていないかどうかを教えます。 - スーパーでの買い物や、値上げニュースを家族で話す

「なぜ、いつものお菓子の値段が上がったんだろう?」こうした会話が、インフレや経済の仕組みを学ぶ最高のきっかけになります。 - 中学生以上なら家計の見える化を一部共有する or お小遣い帳をつける

「今月は食費が多かったね」など、家計簿アプリの画面を見せながら話すだけでも、お金の管理(マネジメント)の意識が芽生えます。また、自分が何にどのくらいお金を使ったのかお小遣い帳をつけてみるのも良いかもしれません。今ならアプリで簡単につけられるものもあるので取り組みやすいです。 - やってはいけない金融行動を話題にする

「SNSで絶対儲かると書いてあったら、それは詐欺の可能性が高いよ」と、具体的な危険を伝えることも、子どもを守る大切な教育です。

金融教育は親の資産形成と表裏一体

ここまでお読みいただき、子どもの金融教育と親自身の資産形成は、実は表裏一体であることにお気づきかもしれません。

親が安定した資産構造を作ることは、子どもにお金のことで将来を心配しなくていいという何物にも代えがたい安心感を与えます。

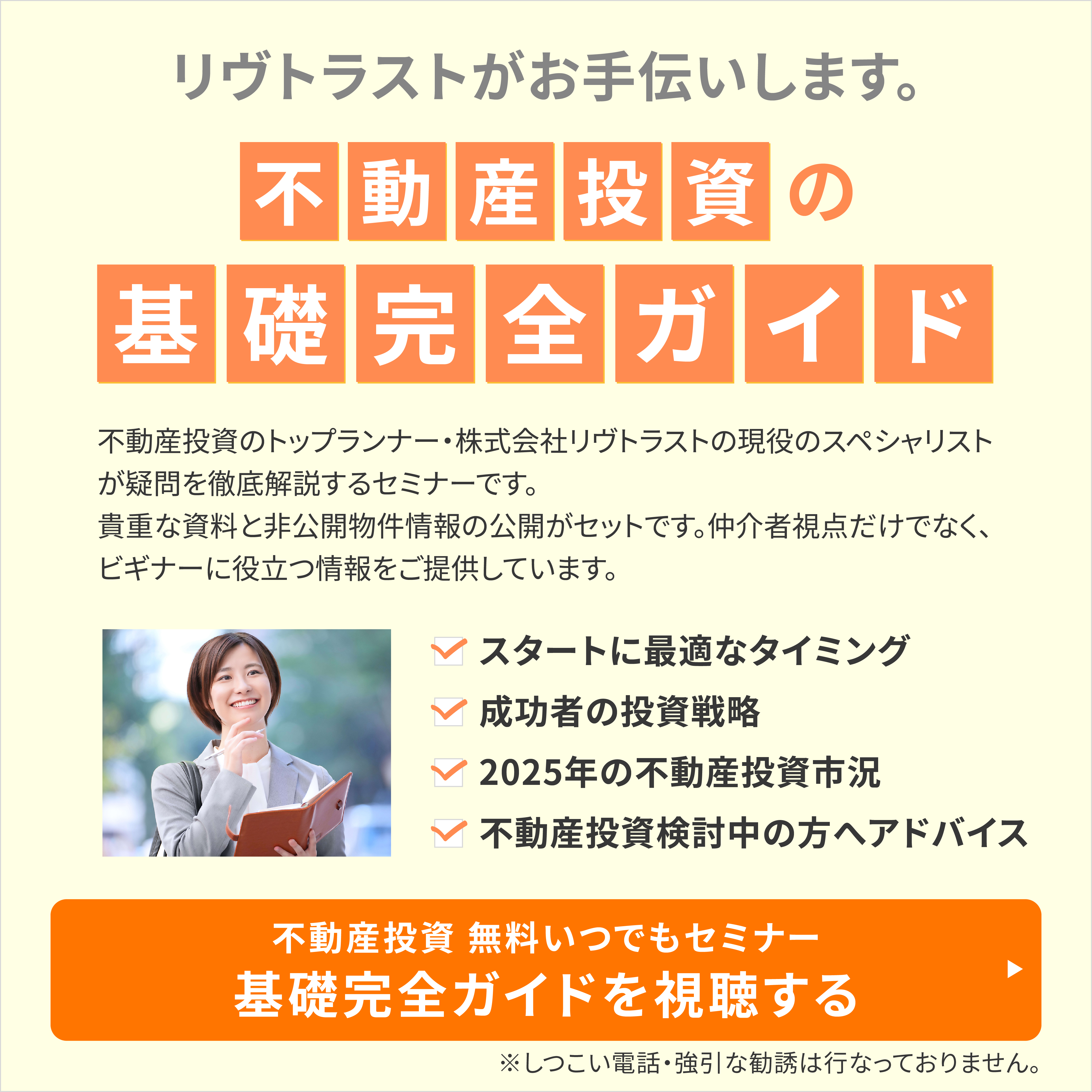

特に、現金や預金だけに依存せず、株式や不動産などから働かなくても収入が生まれる仕組みを持つこと。その仕組みを親自身が理解し、実践する姿を見せることこそが、これからの時代を生き抜く力を子どもに伝える、最高の金融教育になります。

.png)