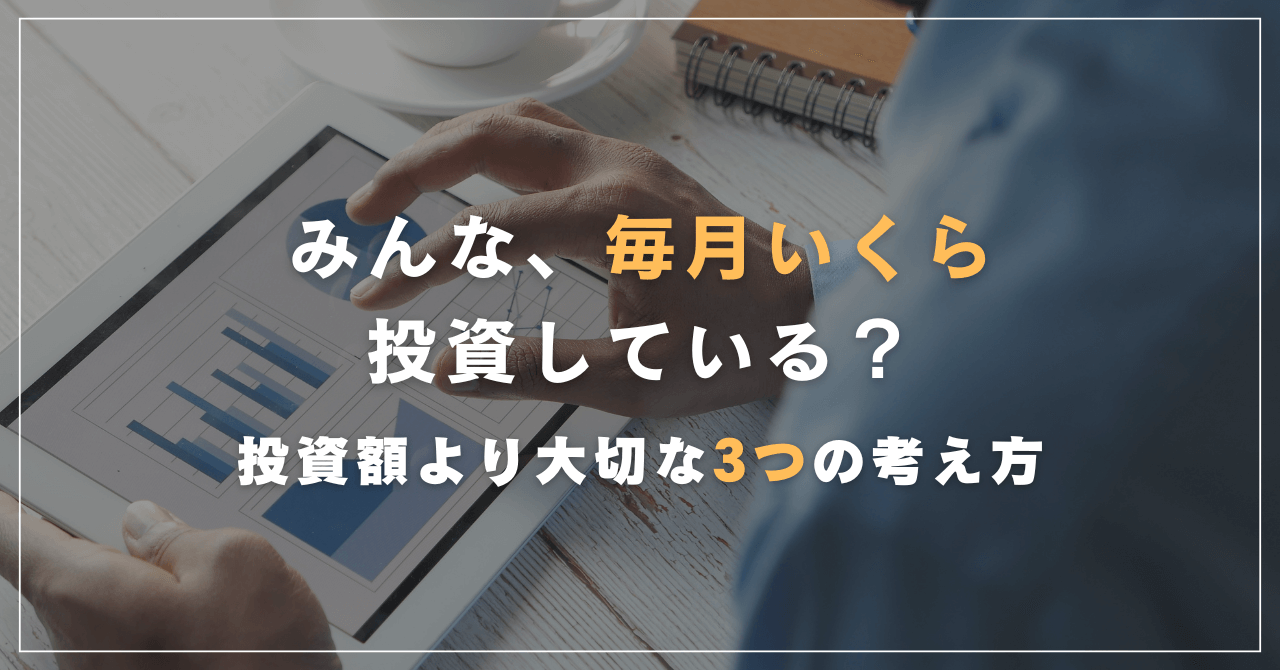

「みんな、毎月どれくらい投資してるんだろう?」

「自分は少なすぎる? それとも多すぎる?」

そんな素朴な疑問に答えるニュースが、最近話題になりました。

日経新聞の調査によると、アンケートに回答した約1,900人のうち、30〜40代の半数以上が毎月10万円以上を投資しており、投資が一部の特別な人だけのものではなくなっている現実が浮かび上がっています。

しかし、このみんなが投資しているという活況にこそ、注意が必要です。

投資の大前提は「安く買って、高く売る」ことです。当たり前に聞こえるかもしれませんが、多くの人が失敗するのは、まさにこの逆。市場全体が盛り上がって高くなっている時に自分も乗り遅れまいと買い、暴落が来て安くなった時に恐怖に耐えきれず売ってしまうからです。

「自分は大丈夫」と思っていても、実際に自分の資産が日々減っていく中で、この当たり前の行動を続けられる人が、一体どれだけいるのでしょうか。

本記事では、調査結果をもとに貯蓄から投資へと進む時代に、投資額の多さよりも大切な続けるための3つの考え方を整理します。

データが示すみんなの投資額──貯蓄から投資へ本格移行

30〜40代の半数が毎月10万円以上を投資

調査結果は、多くの人にとって衝撃的だったかもしれません。特に30〜40代の働き盛り世代では、半数以上が毎月10万円以上を投資に回しており、中には3年前より投資額を2倍に増やした層も多いとのこと。

新NISAで投資が日常化する時代へ

この背景には、2024年から始まった新NISA(少額投資非課税制度)の影響が大きいことは間違いありません。非課税枠が大幅に拡大したことで、「貯蓄しているだけではマズい」「投資をしなければ」という意識が社会全体で高まり、投資が当たり前という認識が広がり始めたと言えます。

ただし注意点も──アンケート対象は投資関心層

この数字を見て、「自分も毎月10万円投資しなきゃ!」と焦る必要はありません。この調査は、日経新聞の読者など、もともと投資や資産形成への関心が高い層を対象にしているため、実際の日本全体の平均値よりも高めに出ている可能性が高いからです。

💡 ポイント

他人の投資額は、あくまで参考情報の一つ。ここで必要なのは焦りではなく、自分はどうすべきかを冷静に考えることです。

投資額の多さよりも大切なもの

なぜ、投資額の多さよりも続けることが大切なのでしょうか。

暴落時に差が出る行動ギャップ

ある調査では、過去20年間の市場平均リターン(インデックス)が年11%だったのに対し、一般の投資信託のリターンは平均3.6%しかなかったというデータがあります。なぜこれほどの差が生まれるのか? それは人間の変な行動が原因です。

株高の時に投資を増やすのは簡単、下がった時に続けるのが難しい

今のような株価が好調な時期に、毎月10万円投資すると決めるのは簡単です。しかし、リーマンショックやコロナショックのような暴落が訪れ、自分の資産が30%、40%と大幅に目減りしていく恐怖の中で、売らずに持ち続けることは、想像以上に困難です。

高く買って安く売る人が生まれる心理

導入で述べた高く買って安く売るという最悪の行動は、なぜ起きてしまうのでしょうか。それは、恐怖や焦りといった感情が、合理的な判断を上回ってしまうからです。

- 恐怖: このままでは資産がゼロになるかもしれないという恐怖から、下がったタイミングで売ってしまう。(=安く売る)

- 焦り: 自分だけが儲け損ねているという焦りから、話題になっている上がっているタイミングで買ってしまう。(=高く買う)

考え方①:投資の本質はメンタルマネジメントです。金額の多さよりも、市場の波にどう冷静に向き合い、感情的な行動(高く買って安く売る)を避けるかが、最終的な成果を決めます。

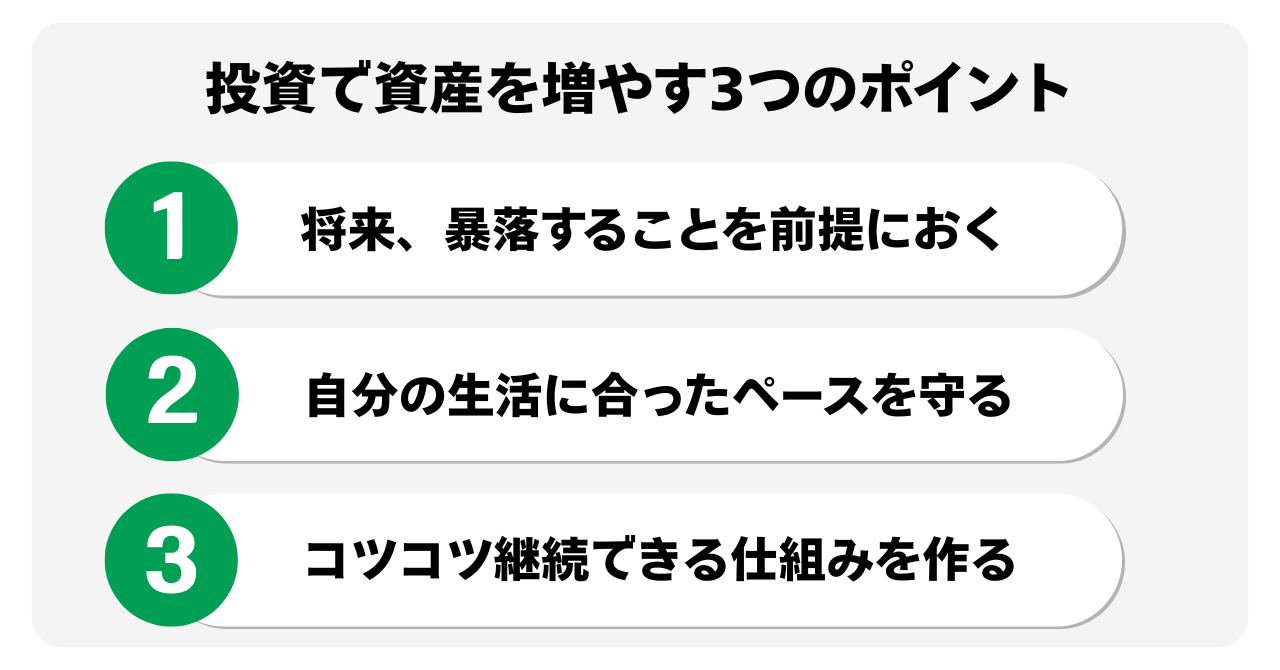

資産を増やし続ける人の3つの共通点

では、感情に流されず資産を増やし続ける人は、何を考えているのでしょうか。

① 暴落を前提としてプランを立てている

彼らにとって、暴落は想定外の危機ではなく何年か後には必ず来る前提です。暴落したら売るのではなく、暴落しても生活が困らない資金計画やむしろ安く買えるチャンスと捉えるシナリオを最初から持っています。

② 自分の生活に合ったペースを守る

毎月10万円投資している人がいるからといって、あなたが無理して同じ額を投資する必要はありません。生活費を切り詰めるような無理な金額設定は、暴落時に真っ先に続けられなくなる、最大の継続リスクとなります。

③ 他人と比べない

そもそも投資や資産形成は、その人の目的によってゴールやペースもそれぞれ違います。ゴールが違うかもしれない人の投資額に合わせると、必ず途中で息切れしてしてしまいます。

考え方②:大切なのはいくら投資するか(金額)ではありません。なぜ、自分はこの金額を投資するのか(目的と根拠)を、自分の言葉で説明できることです。

お金を増やす力より、守る力を育てよう

長期的に資産を築く人は下がった時に動かない人

投資の世界で長期的に成功する人は、驚くほどシンプルです。それは下がった時に、パニックになって売らない人。つまり、資産を守る力が強い人です。

守る力とは、リスクを避けることではなく、感情に流されない設計

守るとは、投資をしないこと(リスクを避けること)ではありません。暴落が来ても高く買って安く売るという感情的な行動に流されないよう、投資を自動化(積立設定)したり、分散化(投資先を分ける)したりすること。それこそが、感情を排除する最強の仕組み(設計)であり、本当の守る力です。

この考え方は、不動産投資にも共通する

この守る力=仕組み化という考え方は、不動産投資にもそのまま当てはまります。不動産投資の本質は、日々の価格変動に一喜一憂することではなく、一度仕組みを作ってしまえば、市場の上下に関わらず毎月安定した家賃収入(インカムゲイン)を生み出し続ける点にあります。

考え方③:続けるためには仕組みを持つこと。投資信託の自動積立も、不動産投資による家賃収入も、あなたの感情を挟まずに資産形成を継続させてくれる、強力な武器(仕組み)です。

まとめ|投資額よりも続けることが未来を決める

日経新聞の調査で月10万円という金額の多さが話題になっていますが、私たちが本当に注目すべきはそこではありません。

その投資を、暴落時にもやめない仕組みや覚悟を持っているかです。

資産形成は「増やす力」だけでなく、感情から「守る力」、そしてそれを「続ける力」。この3つが揃って初めて、資産形成は完成します。

他人と比べて焦る必要は一切ありません。

あなた自身のペースで、感情に左右されない仕組みを作り、それを淡々と続けること。

それこそが、不安のない豊かな未来をつくる、唯一の最短ルートなのです。

資産形成の仕組みづくり、プロと一緒に考えてみませんか?

「自分に合ったペースがわからない」「感情に流されない仕組みが欲しい」

この記事で紹介した続ける設計の一つである不動産投資について、専門家がゼロから解説するセミナーを開催しています。

不動産投資という、もう一つの強力な仕組みについても、基礎から学んでみませんか?